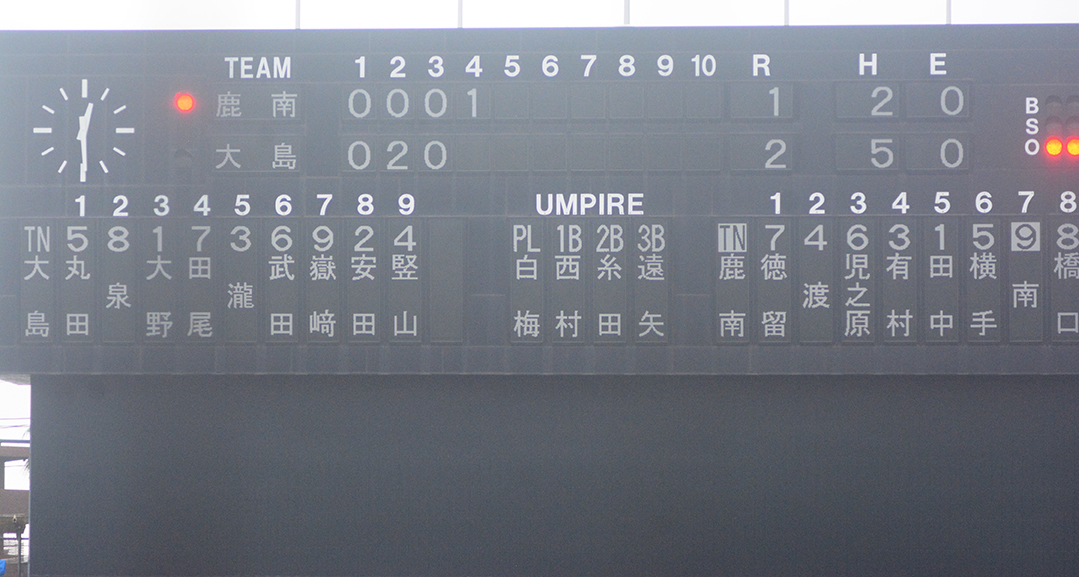

降雨ノーゲームとなった7月10日の鹿児島南―大島戦。「継続試合」の導入でノーゲームはなくなるかもしれない

夏の高校野球取材に雨はつきものである。

2回戦の鹿児島南―大島戦があった7月10日は、朝から大雨の予報が出ていた。鹿児島市内は朝から曇り空だったが、北薩地方を中心に大雨への警戒情報がラジオやネットなどで盛んに流れていた。

県立と市民、両球場で3試合ずつが予定されいていた。両球場とも第1試合は時折小雨に見舞われながらも無事消化できた。筆者は第2試合で大島が登場する市民球場にいた。いつ雨が降り出してもおかしくない空模様の中、第2試合も淡々と進んだが五回表、鹿南の攻撃中に堤防が決壊したような大雨が降り出した。

グラウンドは一気に水浸しとなり試合は中断。しばらく待機していると、大会本部から第3試合の順延が伝えられた。問題は第2試合をどうするかである。市民は五回表二死一塁で大島が2―1とリードしていた。県立は七回裏一死で鹿児島工が1―0で鹿児島城西をリードする展開だった。あと2死で七回裏が終了すれば降雨コールドが成立する。

天候の回復を待って試合を終わらせるか、試合を中止して翌日再試合とするか、判断の難しい状況だった。午後1時前から中断し、2時間ほど経過した午後3時に順延が決まった。

大会本部の決定を待ちながら考えたのは「高校野球でもサスペンデッドが導入できないか?」ということだった。

現時点の規定は中断した試合はノーゲームとなり、試合を改めてやり直す。スコアはもちろん、本塁打や安打などの個人成績も、七回を終えて試合が成立していなければ、記録に残らない。負けていた側にとっては「命拾い」したことになるが、勝っていた側は、ものにできなかった「消化不良感」が残るのではないか。再試合では、負けていた側が勝者になることが往々にしてある。

甲子園では93年夏3回戦で常総学院(茨城)と対戦した鹿児島商工(現樟南)は四回まで4―0で勝っていたが、降雨ノーゲームとなり、再試合では0―1で敗れた。03年夏の駒大苫小牧(北海道)は四回まで8―0で勝っていたのが、再試合は2―5で倉敷工(岡山)に敗れている。

「再試合」では、気象などの試合環境は両者同じとはいえ、勝っていた側になにがしかのしこりが残るのはいかがなものだろうか。その点「サスペンデッド」、中断した時点からの再開なら、前日の展開をそのまま生かせる分、より「公正」ではないだろうか。順延や継続の判断もよりスムーズになるのではないか。

勝ち負けの感情もさることながら、試合運営の効率化や選手の負担軽減という点でも、試合時間は再試合よりも短くなり、負担も軽減できる可能性は高い。高校野球では1人投手の「1週間500球以内」という球数制限が導入された。ノーゲームになると三振などの記録は無効となるが、球数はカウントされる。いろいろ考慮しても、サスペンデッドの導入は早急に検討すべき事項ではないだろうか…

試合が中断している間、野球関係者や顔見知りの記者と雑談で、そんな話をした。多くの人が賛同してくれた。「ぜひメディアの方から提言してもらえたらありがたい」とも。大会後、何らかのかたちで記事にして「提言」できないかと考えた。

雨による度重なる順延、降雨コールドやノーゲーム再試合、コロナによる出場校の辞退…2年ぶりに開催された夏の甲子園は、期せずして大会運営そのものにも焦点があてられた大会になった。降雨コールドが1試合、ノーゲーム再試合2試合あったことで「サスペンデッドを導入すべきではないか?」という批判の声がネット上でも盛んに繰り広げられた。

「世論」に後押しされるように日本高野連も「継続試合」の導入を検討すると発表した。継続試合はサスペンデッドと同義。日本高野連は8月19日、7度目の順延が決まった後にオンラインで会見。小倉好正事務局長が「投手の故障予防、球数制限について、いろんな課題が出ている。選手権大会が終わった後、整理しながら検討していきたい」と語った。今後は審判の配置や入場料の扱いなど、実際の運営面での課題を各都道府県連盟とも議論しながら、導入を検討することになりそうだ。

延長は最大十八回から十五回に短縮、タイブレーク制や球数制限の導入…ここ数年で高校野球をめぐる変化が著しい。夏場の暑さの中で投手を中心とする選手の負担軽減、故障予防を主な目的としての改革だ。

鹿児島大会では秋、NHK旗、夏の大会で準々決勝以降の試合を土日開催にする新日程が導入された。甲子園でも休養日を増やす方向だったが、雨による順延が相次いだことで変更せざるを得なくなった。気候変動の影響で酷暑が続く8月の昼間に甲子園で野球をすることに対する批判もある。いずれはナイター開催や、大阪ドームなど近畿圏の複数の球場を利用した全国大会も検討されることになるのかもしれない。

8月には甲子園で全国大会が開かれるのが「当たり前」だった高校野球の世界も、変革の時期にきていることを実感している。

(政純一郎)